「世の中がとにかく腹立たしくて不愉快で、一秒だって生きていたくなくて、もうどこにでもいいから行ってしまいたい、と思っていたとき、普通の紙でもすっきり白くて美しいものや、上質の筆、真っ白な色紙、陸奥紙(みちのくがみ)などを手に入れると、とことん心が慰められて、まあいいか、とりあえずもう少し生きてみよう、と思えてしまうのだ」

こんなふうに語るのは『枕草子』の清少納言。

紙を手に入れただけで生きる気力がわいてくるとは現代では考えにくいけれど、手すきで一枚一枚製作していた平安時代では、それほど紙は貴重なものだった。

贈答品として、センスのいい恋文として、または和歌、物語を記すため──紙は王朝文化を下支えする最強ツールだった。

物書きの清少納言は上質な紙を手に入れたら、ひょっとしたら頬ずりして、肌ざわり、匂いまで味わっていたかもしれない。紙は彼女にとって、癒やしであり、表現の場であり、戦場でもあった。

日本初のエッセイとも言われる『枕草子』は、清少納言が仕える中宮定子が兄の藤原伊周より紙を献上されたことで生まれたもの。一条天皇にも同じ紙が献上されたというから、かなり上質の紙だったにちがいない。一条天皇がこの紙に中国の歴史書『史記』を筆写させたと聞いた定子は、

「私たちは何を書きましょう」

と清少納言に相談したところ、

「帝が『史記』でしたら、こちらでは『枕』にしましょう」

と答えて『枕草子』が書き始められた、と跋文(あとがき)にある。この「枕」の意味するところには諸説あるが、史記=四季ということで「春はあけぼの」「夏は夜」……と四季を枕に書き始められたとも言われる。いずれにしても、紙がなければこの名作は生まれなかった。

雁皮紙

雁皮紙

大長編の『源氏物語』に至っては、紙を提供するパトロンでもいなければとても全編を書きとおすことはできなかったかもしれない。そのパトロンの役割を果たしたのが藤原道長。娘の中宮彰子の知性を支えるために紫式部を女房としてスカウトし、出仕後の彼女の文筆活動を支えたのも道長だった。

『紫式部日記』によると、若宮を産んでちょうど2カ月たった中宮彰子のサロンでは、物語の冊子づくりが行われていた。紙を選んでは原本を添えて筆写をあちこちに依頼し、集まってきた筆写済みの紙を綴じて製本している。そこに道長がやってきて、

「どんな子持ちさんでしょうね、こんな寒いときにこんな冷えるような作業をして」

とたしなめつつも、美しい紙や筆、墨を提供してくれた。

産後まもなくの彰子自らも製本作業に加わり、みんなでワイワイ作りあったこの物語。タイトルこそ書かれないものの『源氏物語』であることはまちがいない。成立背景の一辺をうかがわせる貴重なシーンである。

王朝文学にはさまざまな種類の紙が見られるが、女性に人気だったのは「雁皮紙(がんぴし)」で、それを薄く漉いた「薄様(うすよう)」は恋文などに用いられた。厚めに漉いたものは「鳥の子紙」といって、実用向き。楮(こうぞ)を原料とした「奉書紙(ほうしょし)」などは男性などが公的なシーンで使用した。

いまも京都市内に流れる紙屋川の名前は、平安時代にこの川のほとりに紙屋院という機関が置かれたことに由来する。新しい和紙はもちろん、古紙を漉き返した宿紙(しゅくし)を生産していた。この「紙屋紙」も貴族たちに愛用されたが、やがて宿紙の生産がメインとなると紙屋紙=粗悪品、とも考えられ、南北朝期に紙屋院は廃絶している。

紙の原料となる楮は丹後、丹波でよく生産され、この地方の紙づくりの歴史は古くは正倉院文書にまでさかのぼる。現在も福知山市の丹後和紙、綾部市の黒谷和紙などがその伝統を守っている。

黒谷和紙は、伝承によると800年ほど前に平家の落ち武者が黒谷の地に移り住み、都の紙漉きの技術を伝えたとか。ひょっとしたらこの水清らかな山里に、かつての都の紙文化のなごりを見いだせるのかもしれない。

黒谷和紙 手漉き風景

黒谷和紙 手漉き風景

エアコンのない時代、耐えがたい暑さを都の人々はどんなふうにしのいでいたのだろう。『枕草子』には、

「とても暑いお昼に、いったい何をどうしたら涼しくなるのだろうと扇をあおぐけれど生ぬるい風が吹くだけ……」

とあって、そのやるせなさが伝わってくる。そこで清少納言は「氷水に手を浸した」という。

『源氏物語』「常夏」巻でも光源氏が暑さに困って氷水を飲んだり、ご飯に氷水をかけて食べたりして、のどもとで涼を得ている。「蜻蛉」巻では女一宮(おんないちのみや)が暑さのあまり氷を手に持ち、女房たちに至っては氷を頭に置いたり、胸に差し入れたりして、それを作者の紫式部は「行儀が悪いこと」と語っている。

「夏の氷」はとても身分の高い人たちのもの。清少納言は「あてなるもの(高貴なもの)」として「削った氷に甘葛(あまづら・甘いシロップ)をかけて、新しい金属製の器に入れたもの」と書いているのも、見た目が典雅というだけでなく、実際に贅沢品だったことを伝えている。

冷凍庫のない平安時代、これらの氷は冬に自然にできたものを「氷室(ひむろ)」に貯蔵しておき、夏にそれを少しずつ取り出して利用した。奈良時代でもすでに氷を「水酒に漬して用ふ」(『日本書紀』)とあり、お酒をロックで飲んでいたことがわかる。

平安時代の氷室は朝廷の管理下にあり、清少納言が楽しんだ氷もおそらく主君である中宮定子のもとに届けられたもので、皇室、または限られた上級貴族のみが手に入れられるものだった。

氷室は主に涼しい山中にある洞窟や横穴、地面に掘った穴を茅などで覆って外気の熱をシャットアウトし、冷気を保った。こういった氷室は『延喜式』によると平安時代には10箇所ほどあり、そのうち丹後国桑田郡の池辺氷室が現在の南丹市八木町神吉にあり、氷室大明神を祀る氷室神社となった(現在は幡日佐(はたひさ)神社に合祀され、幡日佐氷室両神社)。神さまにまでなるのだから、夏の氷がどれほどありがたく、神聖視されたのか知られよう。

『枕草子』でも『源氏物語』でも、氷を扱う場面ではみんながはしゃいでいる。いまも子どもたちがプールではしゃぐような、夏のとっておきの楽しみだったのだろう。

幡日佐氷室両神社

幡日佐氷室両神社

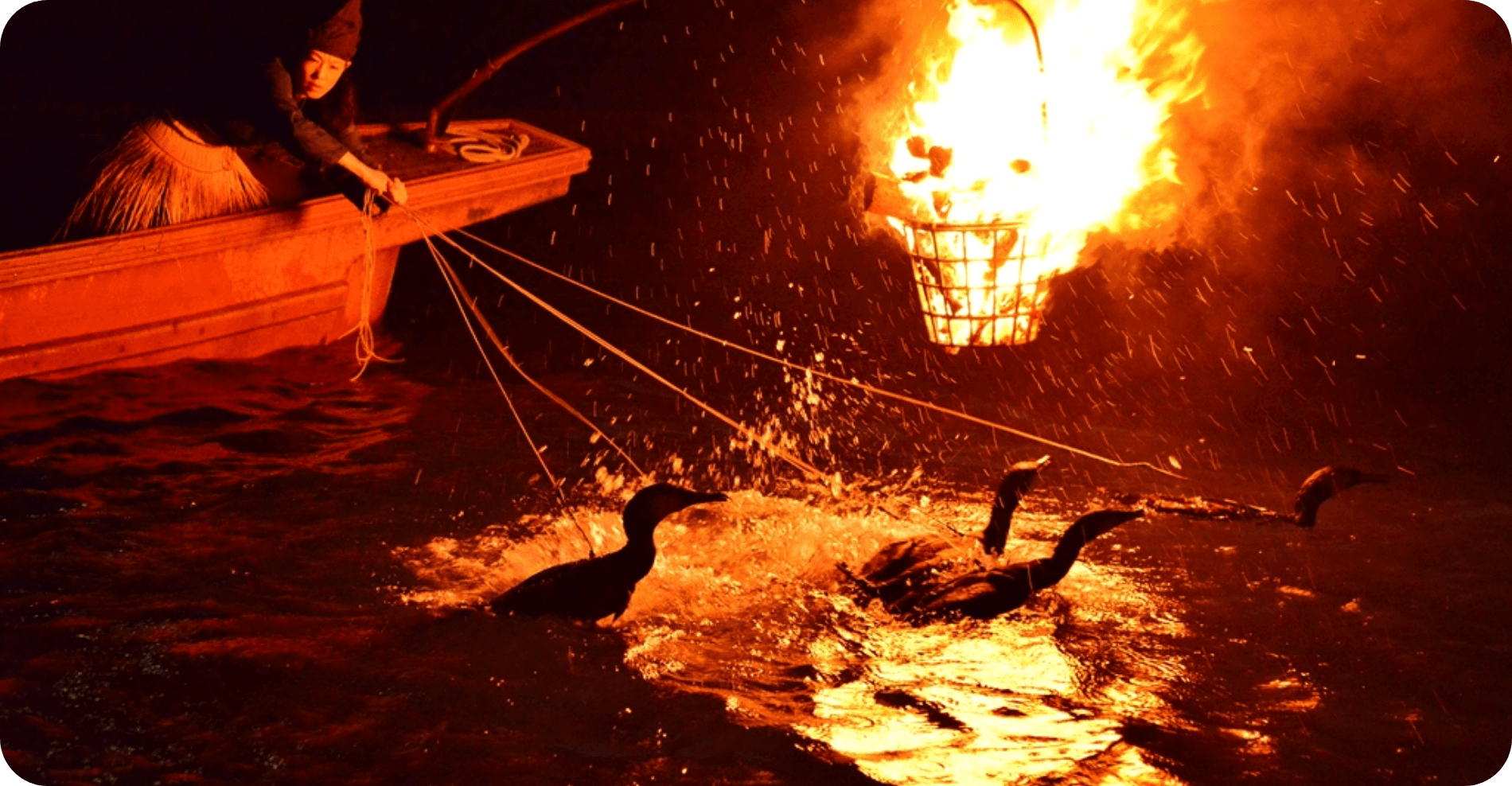

夏の愉楽といえば、『源氏物語』に3度も登場する鵜飼(うかい)。

飼い慣らした鵜の首を結って、鵜が捕獲した川魚を吐かせて得る漁法で、『日本書紀』にも書かれるほど歴史は古い。いまも宇治川では観光用として7月から9月まで行われ、魚を集めるために舟にともす篝火が夜の川面を幻想的に照らし、鵜匠の古風な衣装もあいまって雅やかな夏のひとときを提供してくれる。

実は平安時代でもすでに鵜飼は貴族たちにとって「見物するもの」であって、「松風」巻では光源氏が別荘である桂院で宴をする際に桂川の鵜飼を鑑賞し、「藤裏葉」巻では自邸に冷泉帝、朱雀院を迎えるにあたって、わざわざ鵜飼を呼びよせて池の鮒などを獲らせて一興としている。料理のためでもあるけれど、鵜飼は当時のエンタメでもあった。

平安時代の宇治川の鵜飼は藤原道綱母による『蜻蛉日記』に詳しく書かれている。

奈良の長谷寺に参詣する「初瀬詣(はつせもうで)」に出かけた道綱母は、そのルート上にある宇治院という貴族の別荘に立ち寄った。宇治川の風に頭痛をもよおし、ぼんやり外を見ているうちに夜のとばりが降りてきて、川面に鵜舟が何艘も浮かび始めた。篝火をともしながら進むその美しい光景に彼女の頭痛は癒されていく。

帰路の宇治ではもっと近くで鵜飼を見ようと、宇治川に突き出た桟敷の上で見学している。旅の疲れがひどかったけれど夜更けまで見ていたら侍女に咎められ、家屋には戻ったもののずっと外を眺めていた。鵜飼は夜中まで続き、篝火は一晩中こうこうと焚かれていたという。うとうととまどろんだ道綱母の耳に、鵜飼たちが船端を叩くゴトゴトという音が響き、宇治川は朝を迎えようとしていた。

宇治川の鵜飼 ©宇治市

宇治川の鵜飼 ©宇治市

鵜飼で獲れた鮎や川魚は、どうやって食べられていたのだろう。

「常夏」巻には「西川(桂川)からとれた鮎と、近くの川(賀茂川)の石伏(今のカジカ)を光源氏の前で料理して差し上げた」とあるので、貴人たちは料理のようすも鑑賞していたようだ。

当時の料理法といえば、蒸す、焼く、煮る、茹でるなどで、味付けは塩、酢、酒、醤(麹と塩を利用した発酵調味料)であり、「出汁」がまだなかった。よく言えば素材そのものを味わう、悪く言えば素っ気ない、シンプルな食事だったようだ。光源氏が食べた鮎はどのように料理されたのかわからないが、目の前で調理したとなると、若鮎に限って刺身にしたのか、炭火で焼くなどしたのだろうか。

冷蔵庫がないため、干したり塩漬けにした保存食もよく食べられた。押鮎は鮎を塩漬けしてから干したもので、『土佐日記』にも簡素な食事として出てくる。

作者の紀貫之は任国の土佐から都に戻る船上で正月を迎えた。当然、正月らしい料理はなく、「ただ、押鮎の口だけを吸っていた。この吸っている人々の口に、押鮎はもしかしたら複雑な気持ちを抱いているかも……」

わかりにくい文章だが、当時キスすることを「口吸い」と言って、押鮎は人間たちにキスをされて迷惑では……という貫之独特のユーモアである。書きぶりからして、人間だって進んで食べたいものではなかったかもしれない。

やはり鮎はとれたてに勝るものはない。上桂川(京北町)の鮎は平安時代から「献上鮎」として御所に運ばれていた。丹波の清流は香り高い鮎をはぐくみ、現在では南丹市美山町の由良川(美山川)の鮎もその味わいが愛され、京都の料亭などに供されている。

美山町の鮎 ©一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会

美山町の鮎 ©一般社団法人南丹市美山観光まちづくり協会

丹波産の栗といえば全国でよく知られるが、かつては都の貴族たちのスイーツとして盛んに作られ、平安中期に記された『新猿楽記(しんさるがくき)』でも丹波の名産として栗がすでに挙げられている。栄養豊富な上に、なにより甘く、『延喜式』にも丹波が献上する菓子として、平栗子(ひらぐり・栗を蒸して粉にしたもの)、甘栗子(あまぐり・栗を石焼きにして甘みをつけたもの)、搗栗子(かちぐり・乾燥させて臼でついて殻と渋皮を除いたもの)があった。

平安時代、新しく任命された大臣がお正月に親王や公卿などを招いて「大臣の大饗」という盛大な宴会を行ったが、このとき宴に参加しない天皇から勅使が遣わされる。それを「甘栗の使」と言った。天皇の秘書的な役割を担う六位の蔵人の役目であり、蘇(そ)という練乳のたぐいと甘栗を大臣に賜う。

『枕草子』では「めでたきもの」として六位の蔵人を挙げている。もともとの身分は高くなく、貴人に仕える侍として人目にもつかないような人だったのに、蔵人に任じられたとたん、まるで別人のように変身するという。衣装も天皇のみが許された青色(萌黄色の黄味がかったの)をまとい、「甘栗の使」で大饗に参上したときは大臣からたいへん丁重に扱われた。その変わりぶりに、

「どこから降りてきた天人? なんて思ってしまう」

と清少納言。

宴会といえばお酒。

当時はまだ清酒がなく、濁り酒、いわゆるどぶろくで、糖質が多いため飲み過ぎると飲水病──今でいう糖尿病になるリスクが高かった。そのことでよく知られるのが道長の兄、道隆。その飲みっぷりは『大鏡』にも書かれ、泥酔して冠を脱いでしまったり(当時の貴族男性が冠を脱ぐのは裸になるに等しい)、牛車のなかで爆睡し、弟の道長に袴のすそを引っ張られたり……。

道隆は関白として権力を掌握し、娘の定子も一条天皇に愛され、摂関家の栄華をほしいままにしていたのに、アルコール依存症から糖尿病となり、43歳で亡くなった。跡を継いだ道兼も疫病ですぐに亡くなったため、その権力は三男の道長にぽろりと転がり込む。

もうすこし道隆がお酒を控えていたら、道長の全盛期も、それに支えられた『源氏物語』もこの世に生まれなかったかもしれない。

丹波栗

丹波栗

JR「綾部駅」より

あやバス黒谷線「黒谷和紙会館前」下車すぐ

JR「八木駅」より京阪京都交通バス

「⻄所」下車徒歩約6分

JR・京阪「宇治駅」下車徒歩約10分

JR「日吉駅」より

南丹市営バス「安掛」他下車